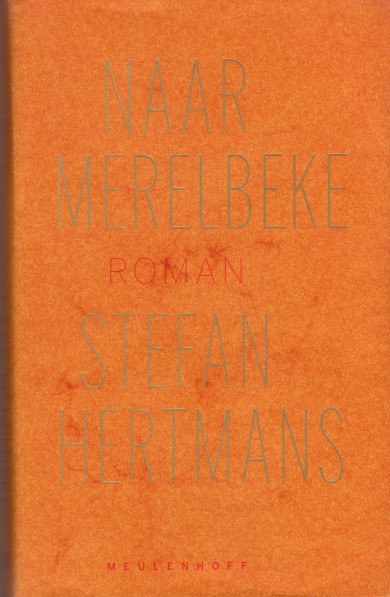

À Merlebecque

Un roman de Stefan Hertmans

Poète, romancier et essayiste, Stefan Hertmans n’est pas un inconnu pour le lecteur d’expression française. Le Castor Astral, Christian Bourgois, L’Instant même ou encore L’Arche ont publié quelques-unes de ses œuvres dans des traductions de Marnix Vincent, Danielle Losman et Monique Nagielkopf.

Poète, romancier et essayiste, Stefan Hertmans n’est pas un inconnu pour le lecteur d’expression française. Le Castor Astral, Christian Bourgois, L’Instant même ou encore L’Arche ont publié quelques-unes de ses œuvres dans des traductions de Marnix Vincent, Danielle Losman et Monique Nagielkopf.

Dans le texte qui suit, l’auteur nous présente lui-même, en français, l’un de ses romans non encore traduit, Naar Merelbeke. Nous faisons suivre son exposé de quelques chapitres de ce livre en traduction française.

Le roman Naar Merelbeke (À Merlebecque, Amsterdam, Meulenhoff, 1994) est conçu comme une petite recherche proustienne de la jeunesse flamande du protagoniste, mais c’est en même temps une parodie sur la tradition du roman flamand naturaliste, genre dans lequel un assez grand nombre d’auteurs essayent de garder l’authenticité des paysages et du monde d’antan qui ont disparus dans la modernité de la Flandre de la troisième révolution industrielle. La Belgique est un petit pays, cela veut dire que dans la Flandre qui a évoluée rapidement, on a sacrifié presque toute la campagne à des terrains industriels, des banlieues qui se répandent comme des taches d’huile. De ce fait, beaucoup de romanciers sont enclins à décrire le paysage de leurs aïeux et le monde perdu. J’ai essayé de déconstruire un peu cette attitude nostalgique, tout en ayant l’intention, bien entendu, de parler de ma jeunesse, mais pas d’une façon naturaliste : j’envisage plutôt ce thème par le biais de l’imagination et du burlesque.

Parce que chaque acte de confession ou chaque tra- vail de mémoire en littérature est nécessaire- ment lié à la volonté de raconter une bonne his- toire, de faire une narration qui possède toujours une autre forme et une autre logique que la réalité, j’ai essayé de mentir ma propre vérité. Cela veut dire que Naar Merelbeke a comme sous-titre : Autobiographie d’un menteur.

Parce que chaque acte de confession ou chaque tra- vail de mémoire en littérature est nécessaire- ment lié à la volonté de raconter une bonne his- toire, de faire une narration qui possède toujours une autre forme et une autre logique que la réalité, j’ai essayé de mentir ma propre vérité. Cela veut dire que Naar Merelbeke a comme sous-titre : Autobiographie d’un menteur.

Le jeune garçon découvre non seulement autour de lui les secrets des adultes, auxquels il ne comprend rien, mais il sent aussitôt que la seule possibilité de réellement entrer en concurrence avec eux, c’est de se doter d’un secret devant lequel les autres devront reculer. Ce petit martyr de l’imagination nous raconte son histoire avec conviction, et c’est exactement en cela que le lecteur est pris dans un enjeu de mensonge qui va le surprendre.

Le roman s’ouvre sur la rencontre dramatique entre ce garçon et Dieu, qui lui apparaît sous la forme d’un insecte l’amputant d’une jambe. Dès ce moment, notre garçon va passer sa jeunesse à claudiquer… il se sent élu et prêt à entrer en concurrence avec les adultes.

Naar Merelbeke est un titre presque intraduisible. Merelbeke, qui est une commune des environs de Gand – où je n’ai d’ailleurs pas vécu, à l’inverse de ce que bien des critiques ont pu croire (eux aussi sont naturalistes) –, est un composé de deux mots : le merle et le ruisseau (beek, cf. Bach en Allemand). Mon protagoniste entend souvent son grand-père dire qu’il doit se rendre à Merelbeke, et lui, qui prend encore la promesse du langage littéralement, rêve de Merelbeke où il s’attend à trouver des dizaines d’oiseaux chantants et un beau ruisseau ; bref, il s’attend a y trouver le paradis. Quand, après des mois d’attente, ses parents le conduisent enfin à Merelbeke par un beau dimanche, étonnés par l’insistance que montre leur fils à vouloir visiter une banlieue banale, sa déception est grande. Il lui faut apprendre que le langage nous promet des choses qui bien souvent ne se réalisent pas…

En plus, enfant flamand typique des années cin- quante et soixante, il vit dans un monde bilingue, parce que son oncle adoré, le mystérieux M. Doresta (patois gantois pour : Ecce Homo, le voilà – l’oncle est une sorte de travesti du Christ) habite à Tournai, cette ville, comme il dit, qui est fière de ses « cinq tours et quatre cents cloches », « cents » devant être en réalité compris comme « sans ». Quand par une belle journée de février, le garçon trouve que le beau temps de ces jours hivernaux se laisse décrire comme une « valse lente » (ce qui signifie en néerlandais « faux printemps »), son Oncle trouve son cahier et s’étonne du fait qu’un garçon comme lui ait du talent littéraire : n’écrit-il pas sur une valse lente ? De nouveau il apprend que son identité ne se situe pas dans l’identification, mais dans la différence. Je crois que sous cet aspect, Naar Merelbeke est vraiment un roman sur la vie d’un enfant belge néerlandophone et sur l’identité de frontière de tous les Flamands, ces gens qui parlent une langue germanique mais qui ont le cœur latin. Mais ce que j’ai essayé d’éviter, c’est d’écrire avec nostalgie sur les racines de mon personnage. Évidemment je n’ai pas pu me retenir de parler du paysage, des odeurs et des impressions de ma propre jeunesse. Mais c’est l’ironie dramatique qui domine ici, le roman étant aussi, entre parenthèses, un jeu avec, entre autres, Bouvard et Pécuchet de Flaubert.

En plus, enfant flamand typique des années cin- quante et soixante, il vit dans un monde bilingue, parce que son oncle adoré, le mystérieux M. Doresta (patois gantois pour : Ecce Homo, le voilà – l’oncle est une sorte de travesti du Christ) habite à Tournai, cette ville, comme il dit, qui est fière de ses « cinq tours et quatre cents cloches », « cents » devant être en réalité compris comme « sans ». Quand par une belle journée de février, le garçon trouve que le beau temps de ces jours hivernaux se laisse décrire comme une « valse lente » (ce qui signifie en néerlandais « faux printemps »), son Oncle trouve son cahier et s’étonne du fait qu’un garçon comme lui ait du talent littéraire : n’écrit-il pas sur une valse lente ? De nouveau il apprend que son identité ne se situe pas dans l’identification, mais dans la différence. Je crois que sous cet aspect, Naar Merelbeke est vraiment un roman sur la vie d’un enfant belge néerlandophone et sur l’identité de frontière de tous les Flamands, ces gens qui parlent une langue germanique mais qui ont le cœur latin. Mais ce que j’ai essayé d’éviter, c’est d’écrire avec nostalgie sur les racines de mon personnage. Évidemment je n’ai pas pu me retenir de parler du paysage, des odeurs et des impressions de ma propre jeunesse. Mais c’est l’ironie dramatique qui domine ici, le roman étant aussi, entre parenthèses, un jeu avec, entre autres, Bouvard et Pécuchet de Flaubert.

À la fin du roman – l’oncle flaubertien est mort et tout le monde est las des problèmes de notre petit martyr à la jambe amputée – le garçon se rend compte qu’il est temps pour lui de devenir adulte. C’est le moment où sa mère dit : tu as enfin renoncé à plier ta jambe droite comme si tu étais handicapé ?

Stefan Hertmans

Stefan Hermans, en français, sur les arts & la Flandre

Comment une montagne peut se faire volcan

Écrire, je l’avais toujours voulu, même si, au fond, j’ignorais ce que ce mot recouvre au juste, et même si je me suis adonné à l’écriture bien avant de prêter attention au fait que je m’y adonnais. Par moments, il m’était impossible de continuer à regarder les choses les plus simples de ce monde sans éprouver l’émoi le plus vif. Il me fallait alors aller m’asseoir dans le cagibi, parmi les bouteilles de coaltar et de térébenthine, l’odeur de charbon mouillé et de vieux chiffons. Que m’arrivait-il ? Un garçon et son chien blanc sur un terrain de foot désert, un champ de betteraves gelées sous des nuages gris blanc, un jardin et son poirier abattu ou encore le fourbi près de la cage à lapins – certains jours, c’est complètement désemparé que je m’éloignais de l’un ou l’autre de ces spectacles. Dans ce que je voyais, quelque chose me marquait au point de m’amener à penser que je n’allais pas y survivre. À croire que le monde, en se rendant visible sur ma rétine, me condamnait à disparaître puisque, à défaut de pouvoir imaginer qu’il existait tout bonnement, je préférais imaginer qu’il n’existait pas. À croire que ma conscience aurait préféré vivre sans ce monde et les sensations déroutantes qu’il génère, sensations qui ne cessaient néanmoins de la séduire, de l’attirer hors d’elle-même, de la dérouter, de la créer. Les choses les plus futiles, à cette époque, me mettaient dans un état de fébrilité sans pareil. Et comme j’étais incapable de circonscrire celui-ci, je n’avais sur lui aucune emprise. Plus tard, je devais lire de savantes interprétations sur la question – elles supposaient une rupture entre ma personne et les choses qui m’entourent, une rupture qui, d’après ce que je compris, ne s’était pas encore produite. Évoluant ainsi dans l’eau primale de mes rêves, j’entrepris de consigner ce qui réussissait à me décontenancer à un tel point. Quand je me relus après coup, je constatai que j’avais tout simplement décrit certaines choses. Plus aucune trace d’émoi, plus de force bouleversante, plus de lumière éblouissante, rien que des phrases insipides et banales. Apparemment, c’est dans l’acte même de l’écriture que la lumière s’était retranchée et non dans ce que j’aurais pu rendre visible en décrivant les choses ou les gens l’ayant suscitée. La lumière se retranchait dans mon regard ; mais ce regard s’éteignait, laissait place au banal, se coulait dans la perception des autres.

« Après que l’Afrique eut percuté l’Europe et que la malachite des fonds marins se fut retrouvée sur le sommet des montagnes… » Une phrase de cette espèce, reprise tout simplement au texte d’un documentaire, me montra très vite l’inanité de mon entreprise : on ne m’avait pas attendu pour émettre de grands préceptes, je n’avais rien à y ajouter. Aussi, au bout d’un certain temps, je n’écrivis plus rien, ce qui me procura beaucoup de sérénité. J’avais l’impression d’avoir pris congé de moi pour de bon.

Voilà d’ailleurs pourquoi j’allais souvent m’allonger au bord de l’eau pour regarder les nuages. Et quand l’émotion me submergeait, je laissais les choses se passer, allant m’asseoir, les yeux fermés, dans le cagibi où j’ânonnais mes déclinaisons latines. Ou apprenais mes leçons :

Chaque année, la Crète est poussée de dix centimètres vers le Sud ;

les vases étaient d’une telle délicatesse qu’ils finissaient par se briser sous le poids des ornements ;

que s’est-il passé à Akrotiri au XVIe siècle avant J.-C. ?

Tous les Crétois sont des menteurs, a dit le Crétois ;

Comment une montagne peut se faire volcan.

(Naar Merelbeke, p. 21-22)

Douleur dans le ciel

Ah ! ce qu’il faisait froid dans les polders ! ce que j’ai pu grelotter ! Longtemps avant de perdre ma jambe droite, j’avais éprouvé la sensation suivante : être privé subitement d’un bras ou d’une jambe. J’avais lu qu’en fait, on ne sent rien quand on se retrouve avec un membre gelé, car tout se passe comme si on était sous anesthésie locale. Voilà comment j’imaginais tous les marins ayant vécu une telle expérience au pôle : un crac sec… et ces sortes de lézards humains perdaient leur bras ou leur jambe. Dans un tintement, le machin tombait sur la glace : on avait là un nouvel homme, mutilé et plus léger que l’ancien, à l’écart de son bateau (s’activant, peut-être, à faire un trou dans la glace, espérant une pêche miraculeuse ; personne dans les parages, crier ne sert à rien et voilà que, la démarche pataude, le gros ours blanc s’approche).

J’ai toujours eu un penchant pour les sauts-de-loup : l’hiver, quand le vent d’Est piquant devenait infernal, on pouvait se réfugier derrière le parapet de terre ; l’été, les sauts-de-loup asséchés étaient l’endroit le mieux approprié au monde pour dormir sous les odeurs de petits pois en fleurs, de bouses de vache, de terre en train de sécher, et d’un champ entier de jeunes blés.

C’est principalement les dimanches que je recherchais cet abri, quand les paysans ne travaillaient pas et que rien ne bougeait dans la plaine si ce n’est les grandes formes dans le ciel – des formes plus capricieuses, plus grandes, plus prononcées que nulle part ailleurs au monde, mon grand-père me l’avait assuré et je l’avais cru. Ce n’est pas en regardant le ciel qu’il me l’avait prouvé, mais en me montrant des reproductions de peintures du XVIe siècle. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là – une fois que je l’eus vu sous la forme de reproductions – que le ciel prit à mes yeux cette dimension spectaculaire. La nature imitait ces tableaux, voilà pourquoi je la trouvais si fantastique. Dans les ciels d’hiver, je suivais le mouvement d’oies et de cygnes sauvages, j’entendais le cri des corneilles dans le silence de midi. Le monde était à l’arrêt, il ne tournait plus, rien ne m’empêchait d’en descendre et d’entrer dans le ciel pour m’y promener.

Parfois, mon odorat m’annonçait, des heures à l’avance, une chute de neige. Le ciel s’adoucissait, à mon besoin de m’élever se substituait le désir d’être allongé tout contre la terre, le ventre sur une motte d’herbe et la tête dépassant du parapet. Parfois, il faisait tellement froid qu’on se retrouvait ankylosé d’un membre. Le froid me préparait à perdre ce que je n’aurais jamais cru devoir perdre. En de tels moments, j’avais l’impression de ressentir une douleur dans une partie de mon corps pourtant plus ou moins insensible ; douleur dans une partie fictive de mon corps ; autrement dit, douleur dans le ciel.

C’est vrai, ce n’était en rien une enfance idéale pour faire de moi un bon homme d’affaires ni quoi que ce soit d’autre de bon. Pas étonnant que j’aie fini là où j’ai fini, et que rien de ce tout ce que j’ai pu entreprendre n’a jamais réussi. Au fond, rien ou presque de ce que j’ai pu rêver, l’été, allongé au bord de l’eau – par cette longue après-midi où un insecte jaune avait sauté sur ma chemisette – n’a abouti à quoi que ce soit.

(Naar Merelbeke, p. 23-24)

Deux choses

Quiconque a habité la plaine, au bord d’une rivière, sait ce qu’est une inondation.

Slurp étouffé et noir, dans la nuit, créature informe qui s’approche en rampant, mouvement furtif qui se faufile, encerclement qui s’accompagne de mille précautions. La maison, peu à peu, se retrouve cernée, le chemin disparaît, la grille du jardin, imperceptiblement, se met à danser ; on entend couiner les gonds. Partout, dans la noirceur nocturne, un mouvement indistinct se répercute. On sait qu’on n’y échappera pas.

Au village, tout le monde en parle ; l’eau bouge au bord de la rivière, longtemps après la tombée de la nuit. On entend encore des voix au loin, là où, la journée finie, le silence a régné des années durant. On a mis des sacs de sable devant les portes, les parents ne sont pas encore couchés. Tu es au lit, tu penses au jardin. Ta cabane est-elle encore sous le prunier ? L’eau recouvre déjà la route. Pour la voir, il te suffit de te lever et de te glisser sur la pointe des pieds jusqu’à la fenêtre. Tu prends autant de précautions que l’eau. Et elle a tout son temps.

Là où j’habitais, les inondations ne prenaient jamais un tour dramatique. C’était un événement qui changeait une nuit normale en nuit de Noël. Quelque chose allait se produire, dont l’attente me ravissait et m’effrayait. Cette même eau que je voyais jour après jour dans le lit de la rivière en sortait tout à coup. On ne pouvait imaginer mariage plus exaltant entre menace et soulagement. Ce qui est interdit se produit parce que des forces inouïes en décident ainsi ; ça s’enfle et ça respire, ça avance de deux centimètres et ça clapote à chaque seconde, une loi incontournable se fait visible. L’eau court sur les choses à la manière de l’imagination qui l’emporte sur les haies, sur les clôtures, les rives. Ce qu’on a maintes fois vu en rêve, survient au même rythme que la respiration : le contour des choses tombe, la maison se fait bateau échoué, la moindre différence se trouve engloutie à travers une grande parabole. Oui, pour le traitement que nos yeux réservent au monde, l’inondation est la plus grande parabole que l’on puisse imaginer.

Quand j’ouvrais la fenêtre, l’odeur de boue envahissait la chambre. Ce qui, en plein jour, n’était encore qu’un docile ruban d’eau mouvant parmi les prés s’était, avec le soir, transformé en une étendue mobile, une place qui partait du seuil pour se perdre parmi les saules, quelque part, au loin.

Aucun choc, aucun à-coup ; c’était la douceur même, un peu comme de la neige, mais une neige noire et traître, son complémentaire. Un diable liquide et noir léchait les serres, les potagers, les noyers et le devant des maisons. D’innombrables doigts noirs se cramponnaient aux cailloux et aux racines, se refermaient sur les clôtures et les pieux, avant de former à leurs emplacements un tout lisse. On entendait les vaches meugler dans les étables, toutes sortes de murmures, des bruits de fuite, de choses qui glissent, de feuilles. L’agoraphobie gagnait tout et tout essayait de décamper. Il n’y avait que nous pour rester. Cela me mettait dans tous mes états mais, en même temps, je me sentais heureux, calme. Ma vie reposait dans la paume d’une puissance qui n’était pas de ce monde, qui ne dépendait ni des hommes ni de leurs caprices, mais de quelque chose de bien plus grand, de plus ancien et de plus profond que nous. Je respirais l’odeur de boue.

L’angoisse qui habite parents et grands-parents confère, dans une certaine mesure, une toute-puissance aux enfants : eux ne partagent pas cette angoisse. Enfant, on se laisse emporter par la sensation de l’inconnu, dans l’abîme qui s’ouvre et est aspiré entre la vie des grands et la nôtre, poussé par la force ténébreuse et imperceptible de ce reptile noir et glacé. Dieu de la métamorphose, Protée, débarque ; ce soir, il a passé un habit ample, tout à l’heure, il redeviendra plante, mauvaise herbe, lamier ou encore serpent. Mais ce soir, il est eau, le désir le tient sous son emprise, il s’allonge dans les squares comme un doux violeur. C’est la nuit au cours de laquelle les cerbères hurlent dans le lointain, et la préhistoire gagne la terre ferme en rampant. Il n’y a plus de rive de l’autre côté si ce n’est au-delà de l’horizon, mais l’horizon est noir et invisible dans la nuit. Tout à l’heure, les éclusiers vont découvrir le premier homme, boule de glaire, cellules cherchant à prendre forme dans le sable.

Mon cœur bat la chamade. Je pense aux bateaux qui naviguent de jour, aux chalands poussifs qui passent et sur lesquels un batelier marche à contresens. À cette heure, ils relèvent de l’inimaginable. On ne peut se les représenter que sur une rivière délimitée par ses rives. Or la rive opposée a été emportée, est effacée, enfouie sous la reptation de la neige qui, comme l’eau, slurp !, se fraye un chemin jusque devant notre porte. Les bateaux sont-ils amarrés ? Percutent-ils des maisons ? La place de la quille est au fond de l’eau, celle du toit dans le ciel. Mais voilà que, comme sur ton tout premier dessin, les ancres sont à vau-l’eau.

Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, je suis allé me poster derrière la porte d’entrée. Je savais qu’il y avait au moins trente centimètres d’eau de l’autre côté. La tentation de l’ouvrir était quasi irrépressible. Le contraire d’une neige immaculée attendait d’entrer : pourquoi ne pas ouvrir la porte ? Entre donc, dieu fantasque, dieu de la métamorphose, viens-tu de loin ? Entre donc, nuit de Noël, plus belle que les jours. Hérode supportera ta lumière.

J’ai ouvert la porte. Ou plutôt : j’ai voulu ouvrir la porte. Mais, sans faire de bruit et avec une force inexplicable, la clenche m’a échappé des mains, quelque chose a percuté ma tête ; les jambes mouillées, je suis tombé à la renverse, une bouffée d’air, un souffle a été aspiré dans la maison, il heurtait déjà la porte de la cuisine. Derrière moi, celle de la cave a cédé. L’eau a déferlé au sous-sol, bouteilles et bocaux se sont entrechoqués, puis des voix ont retenti à l’étage, d’abord celle de mon père, ensuite la voix cassée des femmes. Avant d’avoir pu réagir, je me suis retrouvé plaqué contre la première marche de l’escalier, dans une mare de boue et de froid. Mon père a bondi par-dessus moi, a essayé de refermer la porte. Impossible. Derrière, dans la maison, montait comme un bruit de succion, des slurps ; ce qui arrivait devant la porte ne pouvait faire autrement que s’insinuer à l’intérieur à la suite de ce qui venait d’entrer. On aurait dit qu’il y avait foule dehors. Quoi que mon père entreprît, il ne réussissait pas à contenir la masse qui exerçait une pression. Poussant des jurons, mon grand-père est arrivé à la rescousse. Bientôt, moi aussi j’ai poussé, non sans glisser, cette porte redoutablement accueillante. Au bout d’un long moment, on est parvenu à la refermer. Le mouvement s’est interrompu ; on a allumé – seulement à ce moment-là, comme si il eût été inconcevable de le faire tant que le grand corps flasque et noir – cette anguille géante et noire qui serpentait en descendant les marches avant d’aller se répandre dans la cave – se coulait à l’intérieur de la maison. Ah ! Guilledou ma Grande Anguille, me suis-je dit, t’es donc rentrée à la maison ? Mais ma mère pleurait sans bruit. Les yeux en feu de mon grand-père perçaient des trous dans ma peau. Mon père ne disait mot. C’était peut-être ce qu’il y avait de mieux à faire. La porte de derrière refusait de s’ouvrir ; la seule chose que nous pouvions entreprendre, c’était d’évacuer un peu cette mélasse par la cave. On a mis de l’eau à chauffer sur la grosse cuisinière brune après avoir attisé les dernières braises avec du bois jusqu’à ce que le feu reprenne. On a récuré, dans le plus grand silence. La maison puait la fange. Les tapis n’étaient plus que des masses noires informes. Le papier peint se détachait des plinthes. Ce spectacle me ravissait, mais je restais en même temps frappé de stupeur par la réaction de mes parents. En moi, deux choses se scindaient, deux choses qu’il m’allait être difficile par la suite de réunir : la sensation ardente qui me transformait et les remords éprouvés à la vue de l’effet néfaste que cela avait sur les autres. Ravissement et repentir.

Le lendemain, le ciel était d’un bleu dur. Bleu acier, balayé de froides traînées lumineuses et blanches ; un soleil en guise de néon.

Dans la cave, presque toute l’eau s’était retirée par le puisard – ouverture pratiquée dans la terre, dans un angle, par où l’eau qui s’infiltrait pouvait d’habitude s’évacuer. Dans le jardin aussi, l’eau disparaissait peu à peu, pour partie dans le sol, pour partie dans le lit de la rivière d’où, en rut, battant des flancs, elle avait, dans la nuit, tout submergé. Une respiration ralentie se ratatinait pour retourner à son quotidien. Mais restait la boue. Ce jour-là, on m’a dispensé d’aller à l’école. Il fallait évacuer la boue de partout. L’après-midi, je me suis risqué dans le jardin sur mes béquilles qui s’enfonçaient. Partout, dans la boue noire et les flaques au bleu singulier, j’ai vu des dizaines de formes nager, diaphanes comme des larves, grêles et sans yeux – les âmes aveugles de défunts, d’après mon oncle. Mais j’avais une meilleure explication. Il s’agissait de l’innombrable progéniture de Guilledou mon Anguille, petits rentrés au bercail au cours de la nuit. Vers le soir, ils disparurent dans la terre, dans les rigoles menant au canal, serpentant comme des filets d’eau pure et se mouvant en direction de la rive – bord qui peu à peu formait à nouveau une délimitation avec l’élément liquide. En regardant de l’autre côté, je vis là aussi peu à peu une rive réapparaître. Les choses redevenaient mesurables, la terre ferme et son contraire.

Un après-midi que l’on n’attend pas, voilà le vrai paradis quand on est enfant. Le temps semblait s’être arrêté, le jardin était à la fois méconnaissable et familier. J’ai passé tout cet après-midi à trébucher d’un côté et de l’autre dans la boue, à la recherche de Guilledou et de sa parenté. J’ai essayé de pêcher un certain nombre de larves diaphanes dans ma vieille bassine. Mais elles m’échappaient, aussi fuyantes que des âmes dans l’éther, que des gouttes d’eau dans une flaque. Le ciel s’est couvert. Le bleu s’est écarté des dernières flaques, des gouttes se sont mises à tomber dans les reflets de ma tête que je tenais au-dessus de miroirs liquides et mouvants.

(Naar Merelbeke, p. 51-55)

(trad. D. Cunin)

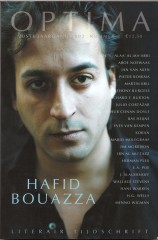

s femmes utilisent concombres et aubergines comme godemiché. Dès qu’ils quittent l’école coranique, espace du sacré (haram), les enfants basculent dans celui du délit (l’hram). Dans cet ensemble, Hafid Bouazza capte avec délice les excentricités du petit peuple et en fait un cocktail explosif d’hilarité. Il y a une ardeur rabelaisienne qui ne cesse de traverser l’écriture de Bouazza, qui réussit dans ses différents récits à dresser pour le bonheur du lecteur un véritable théâtre où le burlesque le dispute à la cruauté. » (Maati Kabbal)

s femmes utilisent concombres et aubergines comme godemiché. Dès qu’ils quittent l’école coranique, espace du sacré (haram), les enfants basculent dans celui du délit (l’hram). Dans cet ensemble, Hafid Bouazza capte avec délice les excentricités du petit peuple et en fait un cocktail explosif d’hilarité. Il y a une ardeur rabelaisienne qui ne cesse de traverser l’écriture de Bouazza, qui réussit dans ses différents récits à dresser pour le bonheur du lecteur un véritable théâtre où le burlesque le dispute à la cruauté. » (Maati Kabbal) Hafid Bouazza, dont la plupart des œuvres sont publiées à Amsterdam par les éditions Prometheus, a par ailleurs donné une traduction d'

Hafid Bouazza, dont la plupart des œuvres sont publiées à Amsterdam par les éditions Prometheus, a par ailleurs donné une traduction d'